这是一栋再普通不过的3层小楼。几乎每一个进入这里的人,都曾怀揣一个伟大的梦想。可是在这里转一圈后,很多人的梦想就破碎了。

8月中旬的一天,来这里的几个人,抽着几块钱一包的香烟,或靠在沙发上,或直立身子挥舞手臂,描述着动辄千万元的项目,论证着“自动赚钱机制”的奥妙。

当别墅里的志愿者介入后,有人抱着家人痛哭,有人低下头苦笑,还有人呆呆地站在原地,像丢了魂。他们终于明白,他们是传销者,怀揣的梦想,不过是一场骗局。

这栋3层小楼,是一个反传销组织的所在地,在北京西南四环外的一个小区里。从去年开始,几乎每天早上8点到晚上10点,争吵声、叹息声、哭泣声,就会在这栋小楼里回荡。

“我们就是要帮助来这里求助的传销者完成救赎。”该组织的发起人李旭严肃地说。据他介绍,该协会每年约救助2000名受害者。

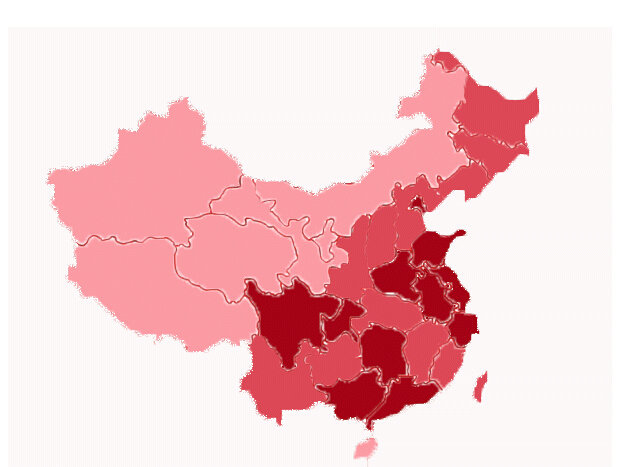

在李旭团队绘制的“中国传销地图”上,越来越密集的红点汇成一片,淹没了大半个中国

刘卫军笔直地站在门外,尽管刚从空调房间走出来,他的额头还是挂满汗珠。

“太紧张,在里面受不了。”他捂着胸口说。房间里,女儿正在接受反传销志愿者的辅导,有心脏病的刘卫军听不下去。

来北京求助是刘卫军能够抓住的最后一根稻草。

他曾在部队立过二等功,也曾在生意场上叱咤过,“从没怕过什么”。但提起卷进传销的妻子和女儿,这个身高1.85米的东北汉子忽然抽泣起来。

“传销太害人了。”刘卫军攥紧拳头,从牙缝里挤出这句话。他不敢相信,平时谨小慎微的妻子才离开家十几天,就整天嚷着要“3年内成为千万富翁”。

为阻止妻女继续疯狂,刘卫军曾拿着刀架在岳父脖子上,威胁电话那头的妻子:“再不回家就杀人。”

愤怒的刘卫军并不知道,刚进入传销组织的新人往往都不愿回家:在传销团队,有人帮铺床、有人帮盛饭、有人给洗脚,甚至连握手时都会低下头表示尊敬。

“这些做法会不断强化新人对团队的归属感、认同感,让新人感受到团队的温暖,然后确信自己本来就是团队的一员。”反传销志愿者赵学兵也得到过同样的待遇,尽管明知是个骗局,他仍会偶尔“怀念”那种被尊重的感觉。

这次来北京也不是件容易的事儿。妻女回家后,刘卫军假装自己跟她们一起去做“资本运作”,并邀请她们到北京见一个愿意入伙的生意伙伴,母女二人这样才同意出门。否则“与传销无关的,她们哪儿都不会去”。

“资本运作”实际是传销组织的分钱游戏。每个新加入的成员都要缴纳固定的“认购金”,然后通过“拉人头”发展下线吃回扣,随着人头数量的增加,回扣也会呈“几何倍增”。

正是传销组织构筑的一个个发财梦想,吸引了数以千万计的人加入进来。据媒体统计,2012年时全国大小传销组织已经超过3000个,参传人员超过1200万人次,分布在20多个省级区域。

李旭团队的人,曾见过更极端的疯狂:有丈夫不顾女儿跪下来死命的哀求,当场签下放弃一切家庭财产,与妻女断绝一切关系的协议;有人跳楼、有人撞墙,歇斯底里地要挟家人放他们回去搞传销,继续他们的发财“梦想”。

这些疯狂的人中,有把皮鞋擦得锃亮的商人,有衣着时尚的大学生,也有鞋子上沾满泥灰的农民。

志愿者赵学兵想起几天前的一幕,仍会觉得恐怖。他在廊坊传销窝点蹲守救人时,赶上传销人员去“上大课”。“你无法想象那种场景,大大小小的马路上挤满了人。”赵学兵挑起眉毛说,他稍作停顿想了想,“就像北京地铁的早高峰。”

一名在合肥做“资本运作”的受害者曾自豪地描述自己的团队:“市政府广场上来往的同行一拨接一拨,合肥少说也得有20万人做这个。”

天津一个受害者的家族里先后有18人卷进了广西北海的传销,“一所几千人的小学,全是做传销的人的子女”。

“前几年传销主要集中在南方,现在中部地区、华北、东北都泛滥成灾了。”在李旭团队绘制的“中国传销地图”上,越来越密集的红点汇成一片,淹没了大半个中国。

刘卫军的女儿烫着大波浪,一声不吭地坐在“谈话室”。这是反传协会的志愿者与传销者对话的地方。

志愿者先是讲了一些常识。可她东张西望,耐不住性子。有时她会反驳说,自己所做的,是“利人利己、利国利民”的好事。她还会拿一切“关联物”来证明行业的合理性。她甚至认为团队发了少量的“新钞票”,这就能说明国家绕过了银行给他们拨了专项资金。

当志愿者否定她的说法时,这名年轻的姑娘甚至说志愿者“不安好心”。直到志愿者准确罗列出她所在组织的作息规定、上课内容,甚至菜谱时,这名年轻的姑娘才静下心,一起论证起“行业”的运作机制。

几张白纸上的一番演算下来,所谓的“资本运作”不能自圆其说,这名大三学生抱头痛哭。“就像走出一场梦境一样。”她哽咽着对志愿者说。

“我们能击碎别人的梦想,就在于我们不少人都曾是传销受害者,有的人级别还挺高。”李旭说。

2004年,在家磨豆腐的李旭进入传销组织。在拼命发展了几十个下线,上升到一定级别后,他越来越怀疑自己千万富翁的梦想。

“传销组织层级间没有信息流动,级别越高越接近骗局的真相。”他开始上网查找传销的原理,一天天动摇着曾为之付出一切的信仰。

在网吧最终想通的那一刻,他失声痛哭,给母亲打电话大骂自己不孝。

随之而来的是耻辱和自责,两年间因为家人“不理解”自己,他不惜与家人翻脸。干传销不久,他把自己的亲姐姐拉进了传销组织,亲手毁掉了她的家庭。

回家之后,李旭不愿再迈出家门,“‘传销’两个字就像贴在脸上,大老远看到熟人就会躲起来”。他开始没日没夜地逛各种“反传销”论坛排解苦闷,逐渐成为资深的“反传”版主。

2007年,在与母亲的一次激烈争吵后,李旭揣着700元,带着在论坛里积攒下的人脉和勇气离开家,走出了“反传”的第一步。

他还记得在葫芦岛救下的第一个受害者。“感觉人生重新有意义了,迫不及待地想救下一个人。”李旭推了推眼镜,笑着把自己的那段时期称作“激情反传”。几年后,李旭到北京,创办了反传组织,“要救更多的人”。

反传协会的志愿者几乎有着同样的心路历程,对他们来说,一次成功的劝说不仅救赎别人,也是在救赎自己。

32岁的志愿者赵学兵也曾做到和李旭一样的级别。离开传销组织后,他整夜失眠,“经常梦到自己骗家人朋友的场面,然后再看到他们骗更多的人”。

“吃饭,等死。”赵学兵吐了一口烟,如此描述当时的生活。直到他得知北京有地方可以反传销,才义无反顾来到这里“赎罪”。

“现在除了救人救己,我还很期待醒悟的受害者对我表达感激。”赵学兵咧开嘴,不好意思地笑笑说。

24岁的小张是个“见习期”的反传志愿者。他在上大学时被骗搞传销,后来赵学兵连续劝说他5天,才把他从骗局中叫醒。他当场决定留下来做志愿者。

“一个传销人的背后就是一个家庭,我看不下去。”小张声音颤抖,表情严肃地说。

“传销受害者很封闭,他们只愿接受同类人的信息。”李旭说。为此,李旭团队的志愿者曾扮演过孩子的老师、父母的朋友,先与受害者建立信任,再进行沟通。

这是他们最常用的一种技巧,李旭将这个过程称之为“角色扮演”。

无论他们如何追赶,都无法追上传销蔓延的速度。

赎罪并不是一个轻松的过程。谈话室里,辱骂、攻击志愿者的事情时有发生。有些受害者刚坐下就朝志愿者吐口水,有些干脆拿起杯子把水泼到志愿者的脸上。

外出解救传销者的志愿者,则要蹲守在传销组织上课、活动的必经之路上,通常从早上5点到夜里12点不间断。碰上好运气,或许两个小时就能找到需要解救的受害者,但更多时候,蹲点的时间需要以天来计量,少则两三天,多则四五天。

即便如此,蹲守仍然可能是徒劳一场。

除了长时间蹲守的疲惫,外出解救还藏着时刻都可能发生的危险。

赵学兵谈到去年在合肥的一次经历,仍然心有余悸。

“当时我正在宾馆里劝说一个受害者,突然房门被踹开,他的几个同伙拿刀架在我脖子上来抢人。”赵学兵举起手比划着说,“我整个人都吓傻了。”

在一次解救过程中,李旭被传销组织的人尾随,五六个彪形大汉把他从出租车里拖出来拳打脚踢,“眼镜打飞了,身上疼了一个月”。

一名已经离开的志愿者,甚至被围攻的传销者从背后捅了三刀,其中一刀,差点就捅到心脏。

然而,疲惫和危险都可以承受,反传志愿者承受不起的是经济和家庭的压力。

赵学兵已经做了4年志愿者。他去年结了婚,现在妻子带着刚出生的孩子在成都打工。他坦陈自己考虑在一至两年内“退役”,“为了孩子,还是需要找一个收入高点的工作”。在反传协会,他和其他志愿者一样,每月仅可拿到少量的“零花钱”,“够日常的吃穿”。

对直接找上门的受害者,反传协会除了免费救助,还提供食宿;对于需要志愿者去外地救助的受害者,收取2000至3000元的“赞助费”。可无论他们如何追赶,都无法追上传销蔓延的速度。每年解救2000余人,与1200万名传销者相比,不过是九牛一毛。

为增强自己的“公信力”,让传销受害者认准自己,李旭反复出现在媒体报道中。在协会的网站上,李旭在各大媒体上的报道填满了整整3个页面,“还有些报纸和地方电视台重复报道,没地儿放”。

反传协会的人,来了又走,走了又来。成立6年来,不少老资格的志愿者“单飞”后另立门户,在网上挂上“资深‘反传’专家”的称号,然后随意定下救人的价码。

这让李旭感到心痛。

更让他心痛的是,协会所在辖区的派出所,经常接到传销受害人的报警,称自己被志愿者非法拘禁。民警到现场后,厉声训斥受害者搞非法传销。临走时,民警特别嘱咐:“有条件就装上防盗窗,别让这些人跳楼。”